El Freelancer

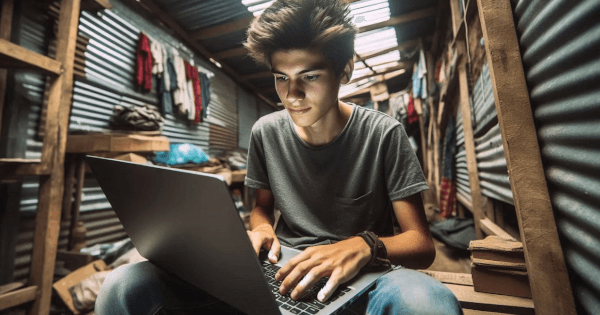

Tenía apenas tres días para entregar un trabajo que me iba a salvar. Si lo entregaba a tiempo, cobraba. Si cobraba, comía. Tal vez suene un poco extremo eso, pero es que así estaba, una cosa llevó a la otra. Me habían cortado el internet por falta de pago. Sin conexión, no podía consultar librerías, ni subir avances, ni siquiera preguntarle a ChatGPT cómo resolver un bug que me venía matando desde hacía horas.

Desesperado, salí a vender lo poco de mercadería que me quedaba. Fui hasta lo de Patricia y le ofrecí todo por una transferencia a mi cuenta de MercadoPago. No era solo para pagar el internet: también tenía que cubrir un préstamo que había sacado desde la misma app para comprar un poco de yerba y tres kilos de pan —¡tres kilos!— como buen hombre prevenido. Eso había sido mi única comida en los últimos tres días: cocido, mate y pan.

Esa mañana trabajé con hambre, con sueño, con el estómago completamente vacío. Y en un momento… simplemente me caí.

No recuerdo nada más hasta que abrí los ojos al mediodía del día. Estaba en el Hospital Perrando. Apenas reaccioné, me incorporé sobresaltado: ¡la deadline! Si no entregaba a tiempo, no cobraba. Y si no cobraba… no comía.

Miré a mi alrededor, desorientado, hasta que vi mi celular sobre la mesa de luz: marcaba las doce y cuarto. Mediodía. Recién entonces entendí que había pasado más de un día desde que me desmayé. Abrí el armario y me encontré con mi propia ropa: al parecer, los enfermeros la habían guardado ahí. Me vestí como pude, todavía mareado, y asomé la cabeza al pasillo. No había nadie. Sin pensarlo dos veces, me escabullí a toda velocidad hasta la calle.

Caminé hasta la parada donde pasaba un bondi que me dejaba cerca de casa. No tenía SUBE, no tenía un peso. Cuando subí, le pregunté a la gente:

—¿Alguien me puede pagar el boleto, por favor?

Un pibe, que parecía venir del colegio, se me acercó y me hizo la gauchada. Me marcó el pasaje con su tarjeta. Bajé cinco cuadras antes de mi casa. La lluvia del día anterior había dejado todo hecho un barro espeso, como chocolatada. Avancé como pude, patinando, ensuciándome. Y cuando llegué… la puerta estaba abierta.

Entré corriendo.

El lugar era un desastre.

Me habían robado todo: la notebook, el módem, hasta algunos cables sueltos. El celular, que ya no tenía línea desde hacía meses, tampoco servía de nada. Solo se conectaba por Wi-Fi. Y Wi-Fi ya no había.

Corrí lo más rápido que pude hasta lo de Patricia. Ella me miró con pena.

—No sé qué pasó... pero ayer vi al Coco dando vueltas por tu casa —me dijo, mientras me entregaba la llave—. Igual, yo la había cerrado, eh.

No necesitaba más explicaciones. Si el Coco había entrado, seguro ya había vendido todo.

—¿A quién? —le pregunté.

—Al Catriel... ¿a quién más? —me dijo, encogiéndose de hombros.

Sin decir nada más, salí corriendo hacia la casa del Catriel. Cuando llegué, lo encaré de una:

—Si el Coco te vendió una compu... era mía. Necesito que me la devuelvas. Por favor.

Catriel me miró, se rió y me soltó:

—Si por esas cosas de la vida era tuya... qué pena. Acá todo se vende.

Insistí:

—Si me la das una semana, cuando me paguen te la compro... y te pago más. Y si no, te la devuelvo.

Se quedó pensando. Me miró fijo. Después se acercó y me dijo en voz baja:

—En menos de una semana la vendo. Mejor rajá antes de que te llene la cara de dedos.

No respondí. Di media vuelta y me fui.

Caminé sin rumbo. En silencio. Pensando.

"Todo estaba en la nube... Si consigo una compu, tal vez puedo seguir..."

Pero pronto me di cuenta: no conocía a nadie con una computadora. Nadie que pudiera prestarme una.

Me quedaba una sola opción: recuperarla yo mismo. Robársela al Catriel.

Pero... ¿cómo? Sabía que estaba armado. ¿Y si lograba quitarle el arma? ¿Dispararle? ¿Matarlo?

Era demasiado. Y yo estaba débil. Muy débil.

Entonces me acordé de una de esas frases que escriben las guapudas en el Instagram:

"El mundo es de los osados."

Me aferré a esa idea como a un palo en medio de una pelea. Respiré hondo. Me convencí a mí mismo: si soy valiente, si soy osado, voy a lograrlo.

No tenía otra opción.

Volví a la casa del Catriel.

Estaba ahí, en la vereda, sentado en una silleta junto a Ema y El Facu.

Me planté frente a ellos, firme:

—No me voy a ir hasta que me devuelvas mi computadora. Si querés sacarme, vas a tener que pegarme un tiro, pegarme un palazo, hacer lo que quieras.

—El mundo es de los osados y valientes...

Quise seguir. Quise insistir. Pero no llegué a terminar la frase.

Catriel, sin siquiera levantarse, sacó el arma y me disparó.

Caí de espaldas. La cabeza cayó dentro de la zanja y el agua sucia me cubrió la cara. Ya ni siquiera sentía que me ahogaba. Me quedé pensando en los ojos del Catriel: perdidos, vacíos, como si no entendiera lo que acababa de hacer.

Era claro que no tenía idea. Llevaba tres días de caravana.

No sabía a quién le había disparado.

No sabía que había disparado.

La puta madre… así no voy a llegar a completar la deadline.